我们通过发表论文来表彰学生 STEM 写作比赛的前 10 名获奖者。这是 Catherine Ji 的作品。

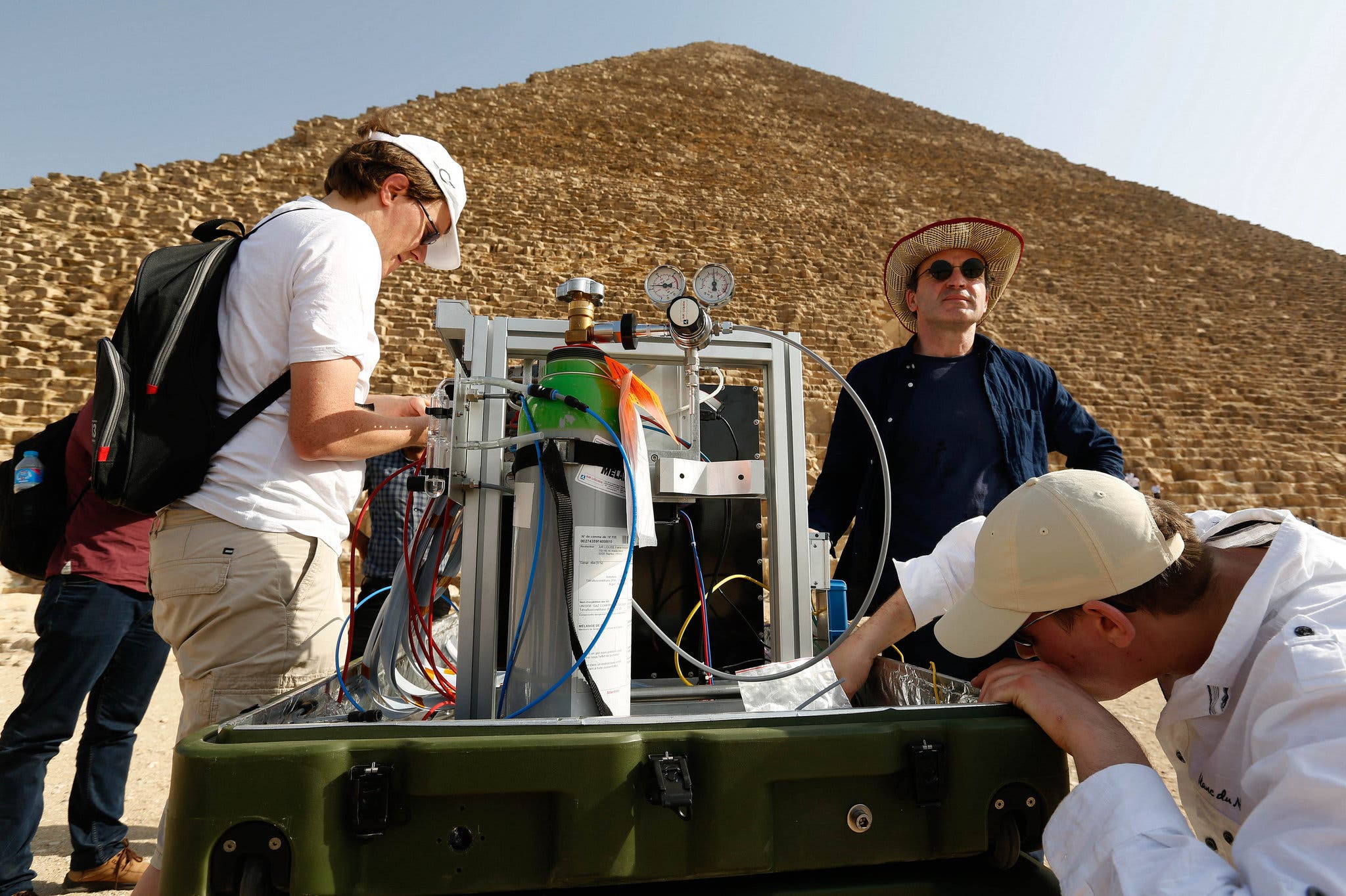

加利福尼亚海岸附近的一头蓝鲸。

这篇来自伊利诺伊州威尔米特市新特里尔高中的 14 岁的凯瑟琳季的文章是学习网络第四届年度 STEM 写作比赛的前 10 名获奖者之一,我们收到了 3,000 多份参赛作品。

Digging into the skin of a bowhead whale, Craig George, a biologist and researcher, heard a crunching noise. Along the coast of Alaska, beside Native whale hunters, he pulled out a perhaps century-old harpoon point from the 60-ton giant. Further discoveries found points up to 211 years old, proving the longevity of these cetaceans. Surprisingly, Dr. George did not find a single cancerous tumor. Why is it that these animals are so resistant to such a fatal disease, despite it being the second leading cause of death in humans, killing almost 10 million people annually?

Common sense tells us that, as they have around a thousand times more cells than humans, cetaceans should be more prone to cancerous mutations. Contrarily, this is not the case. Whales, elephants and other massive creatures have instead shown to be the world’s longest-living cancer-resisting mammals.

It has already been discovered that changes in whale DNA contribute to their massiveness. According to research done by Mariana Nery, “positive natural selection in four genes … correlate[s] with a bigger body.” However, these changes (mutations) also are large factors that induce cancer. These changes cause the cells to rapidly multiply and possibly inhibit organ function. Age and weight are both determinants that increase the risk of developing cancer in humans. The longer we live and the more massive we are, the more opportunity for cell mutations. First constructed by Richard Peto in 1977, Peto’s Paradox states that the chance of cancer does not correlate with the number of cells in an animal. In fact, it appears to be the opposite in cetaceans.

The answer lies in that, as whales have a much higher rate of gene mutation than other mammals (around 2.4 times), they have a high number of tumor suppressor genes, according to a study led by Daniela Tejada-Martinez and published in the Proceedings of the Royal Society B. Tumor suppressor genes are responsible for preventing cancer from developing and spreading. The study found that certain gene variants found in cetaceans “could have favored the evolution of their particular traits of anti-cancer resistance, gigantism and longevity.”

Another project led by Marc Tollis, published in the journal Molecular Biology and Evolution, implemented DNA and RNA sequencing on a skin sample from an adult female humpback whale off the coast of Massachusetts. After decoding the whale’s genome, or her complete set of DNA, the researchers compared it to other mammals. Their analyses suggested an increase in cancer-suppressing genes as well as genes that support the maintenance of healthy cells.

In an ideal world, humans can possess the same cancer-resisting abilities as whales. Carlo Maley, director of the Arizona Cancer and Evolution Center, argues that scientists may be able to “translate [their] discoveries into preventing cancer in humans.” One day, humans may be able to experiment and develop drugs based on the mammals’ biological superpowers, perhaps ending cancer’s strangling grip on the world.

Works Cited

Incorvaia, Darren. “Unlocking the Genes That Made Whales Into Giants.” The New York Times, 19 Jan. 2023.

Rozell, Ned. “Bowhead Whales May Be World’s Oldest Mammals.” The Field, 24 Nov. 2016.

Tejada-Martinez, Daniela. “Positive Selection and Gene Duplications in Tumour Suppressor Genes Reveal Clues About How Cetaceans Resist Cancer.” Proceedings of the Royal Society B, 24 Feb. 2021.

Tollis, Marc, et al. “Return to the Sea, Get Huge, Beat Cancer: An Analysis of Cetacean Genomes Including an Assembly for the Humpback Whale (Megaptera Novaeangliae).” Molecular Biology and Evolution, 9 May 2019.